2019年9月10日,我们迎来了本学期第一场园区调研活动,为教师节平添了一份色彩。本次调研的班级为常裕园区大一班,调研主题为:关注个体差异发展的室内游戏环境与材料的准备。参与人员有:区教师发展中心徐志国教研员、园长吴亚英、副园长汪田田、教科室主任王静、中大班年级组长高玉晶、冯越、环境与材料工作室负责人袁小丽、张晴及大班组部分教师。

活动前,被调研班级提前制定调研计划,教科室发布教研思路,调研者立足于岗位制定观察计划,准备记录工具。活动中借助被调研班级的活动现场思考:环境创设为了谁?材料调整依据什么?现场观察的思维路径是什么?如何做有准备的环境与有准备的教师?调研结束后,参与教师借助视频、照片、记录围绕围绕小问题去尝试改造我们的潜意识观念,展开了一个小时的教研活动。

活动后大家梳理出如下新经验:

第一,调研现场应如何观察。教师可以按照这样的顺序观察:孩子当下有没有事情可做——当下孩子玩时的情绪状况如何——孩子与环境材料发生了怎样的互动(不强求在现场解读)——持续的时长及互动的情况——此阶段孩子发生了怎样的问题,思考是否存在教育契机或机会——老师在现场的行为是怎样的?

第二,环境创设应如何思考。教师要把儿童的想法放到环境与材料的准备中去。在创设环境与材料时依据什么?依据谁的需求?观察环境创设之后谁来了?为了什么而来?思考老师提供的孩子注意了吗?孩子喜欢吗?环境和材料能有助于孩子相关经验的提升吗?

第三,环境创设的几步走。前期环境材料投放时依据什么考评(年龄特征、班级孩子兴趣点、当下经历的课程生活),提供的环境和材料能诱发什么行为,发展什么经验,心中应该有数。现场学会观察,孩子是如何材料发生互动的?从而掌握孩子的认知水平。根据孩子在游戏中的行为表现和发展状态,做适宜的试切的判断和跟进。和孩子做有必要的互动与交流。

第四,教师应提高的两个能力:调研者提高现场看个体差异的能力。本调研者作为主班教师应把调研者当成协助者,提高发现问题的能力前期要增强更多的沟通,明确调研者前来关注什么,调研点聚焦。

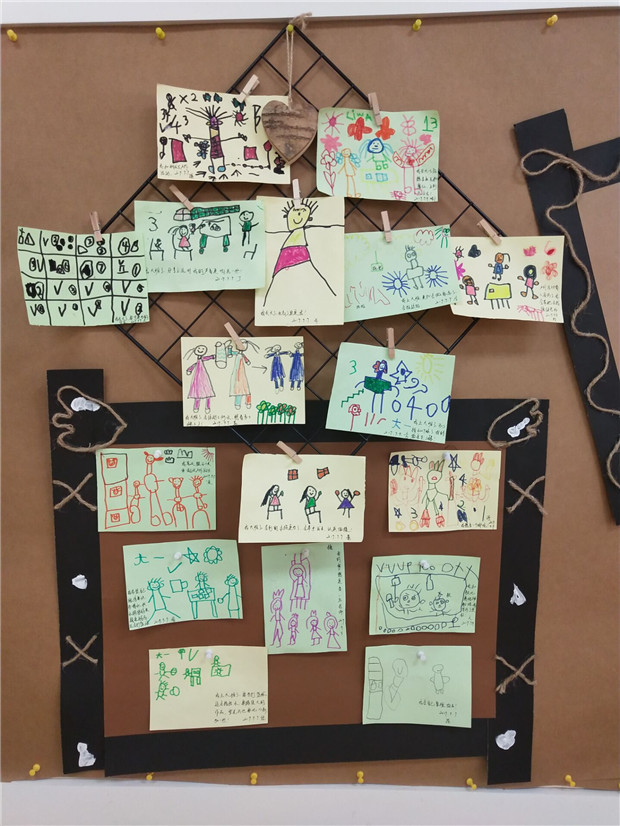

借助常裕大一班的调研现场,老师们进一步明确了新学期以儿童为中心的班级环境应突破的方向和方法,在一个以儿童为中心的教室里,老师们需要帮助孩子找到活动中需要的材料,和孩子们聊正在发生的事情,安静地观察记录或拍照片,通过与孩子一起游戏给他们提供鹰架,我们观察儿童,我们思考,我们回应,课程就这样产生了。

撰稿/摄影:王静 审核:汪田田